グルダのモーツァルトを聴きながらGinza Six で展示を観る

(

某日。

エントリー「伊勢丹新宿で国本泰英展を観る」の続き。

再び伊勢丹新宿店の地下1階に降りて、さらに賑やかになっている食品街を通過して、新宿三丁目駅に入り地下鉄丸ノ内線に乗車する。

銀座駅で下車してGinza Sixに向かう。6階銀座蔦屋書店の各所で開催中のいくつかの展示を観る。

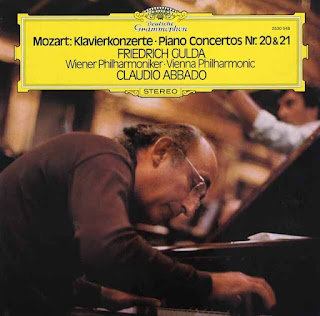

Friedlich Gulda (with Claudio Abbado, Wiener Philhamoniker)「モーツァルト: ピアノ協奏曲第20番・第21番」を聴きながら。

フォークロアアーティスト中谷健一作品展「虚歪民藝(きょわいみんげい)」より。

アートウォールにて、鈴木一世 作品展「punctuation」より。

「鑑賞者に「描く行為」自体を身体的に想像・追体験させる手法で、共生の時代であるからこそ、生命と時間の在り方について問う」とのこと。

良い。というか好みの系列。観ながら何となくCy Twombly と Joan Mitchell を思い出す。あとで作家のステートメントを読むと、作家はRoland Barthes 経由でCy Twomblyに言及していた。

ステートメント

『無意識的な「動作」と、その再解釈を繰り返す。行為の構成要素でもあり、痕跡であるストロークに、身体の有限性と絵画の無限性が備わる。

ロラン・バルトのトゥオンブリ批評に、こんな一説がある。

「手だけが彼を導く。道具としての手の能力ではなく、手の欲望が導くのである。眼は理性であり、証明であり、経験主義であり、真実らしさであり、制御、調整、模倣に役立つすべてのものである。(中略)トゥオンブリの作品が読み取らせるのは、私の身体は決して君の身体ではないだろうという宿命である」

眼でなく、手で描く。意識の記憶でなく、身体の記憶で描く。

それは、呼吸をすること、まばたきをすること、心臓が脈打つこと。

意識せずとも動作する私の身体は、明確な意思を持って生きているのではなく、生かされている。

自身の時間の痕跡を介して、あなた自身の有限性に触れる。

(参考文献:ロラン・バルト『美術論集』みすず書房、1986年)』

5階のArtglorieux GALLERY OF TOKYO では展示「MOVEMENT vol.1」を開催していた。

)

コメント

コメントを投稿