チャールズ・ラーモア『政治哲学とはなにか?』を読む

(

某日。

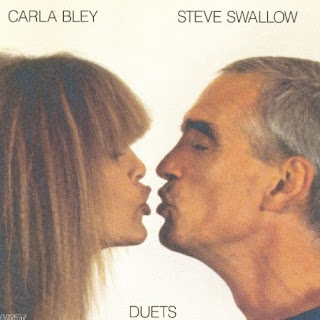

Elvis Costello with Burt Bacharach, Painted From Memory; などを聴く。

理性 (reason) を誠実にかつ最良の形で行使しようとする人々 (“people reasoning in good faith and to the best of their abilities” e.g., p. 152. 類似表現が頻出する) を理性的な・理に適った人々 (“reasonable people” e.g., p. 113) と呼ぶ。Reasonable peopleはそれぞれの異なった「人生史」や「過去の経験」(“different life histories” “past experience”; pp. 121, 153) に影響を受けた仕方で理性を行使する。このように理性を行使することで、人々は根本的な道徳的諸価値や規範について理に適った不一致 (“reasonable disagreement” 頻出する表現) に「自然に至る傾向」がある。

“When dealing with questions having to do with the human good or social justice, reasonable people---that is, people reasoning in good faith and to the best of their abilities---tend naturally to arrive at different and even opposing views [i.e., various forms of reasonable disagreement]” (p. 152).

著者 Larmoreは、そうした不一致が生じるのは「理性という能力の性質」からして当然予期すべきことであるという立場を取る。

“what should in any case be clear is that the expectation of reasonable disagreement in regard to moral questions is… a conception of reason’s capacities for dealing with these questions” (p. 121).

著者は理性がこうした不一致を齎すという事態を、理性の不調和 “the disharmony of reason” (p. 152) とも呼ぶ。

著者が上述の立場を取るに至る理路で重要視している態度がある。我々が世界と世界における我々の居場所について思考する時にその思考にすでに潜んでいる諸前提、我々の諸活動を暗に形作っている諸仮定、を視野に入れて吟味すること。それによって我々の現実の活動を明晰に把握すること。

“to bring hidden presuppositions into view, to achieve a fully perspicuous grasp of all that is involved in our thinking about the world and our place in it, not least when we are engaged in precisely this radical kind of reflection” (p. 7) “examining the assumptions that implicitly shape our various activities” (p. 28).

さて、それでは著者Larmoreは前2回のエントリーで言及した、Eagleman, Sapolsky, Gazzanigaらの論点を扱っているかというと扱っておらず、これらの著者や同趣旨の科学的議論をする他の著者への言及もないのだった。

経験、人生史、人間の自然的傾向、現に社会がどうなっているか、我々の思考と行動の諸前提の吟味、を重視する著者Larmoreの姿勢から、Eagleman, Sapolsky, Gazzanigaらの論点を考察した上で、いかなるpolitical philosophyが可能なのか、その中でどのようなpolitical philosophyを提示するのか、が議論されていることを当然予想したのだけれども。

例えばJonathan Haidtによる、邦訳もある著作 The Righteous Mind: Why Good People are Divided by Politics and Religion (2012) を見てみる。

<人々の道徳的議論を文字通りに受け取らないことだ。というのも理性が行うのは、大部分が無意識下で決定済みの道徳的判断 [著作の他の箇所で我々の道徳的判断はこのようなものだと論じられている] について、臨機応変に後付けの理由をでっち上げることだからである。捏造なのでその目的は当然、なぜ我々がそのような判断をしたかについての実際の理由を再構築するためではない。そうではなくて捏造の目的は、なぜ他人が我々の判断に同意し仲間に加わるべきであるか、についての最良の理由を拵えることなのである。道徳的推論 (moral reasoning) は我々の仲間を増やし強化するための戦略的諸目的に資するように巧妙に作られている (crafted) のだから。しかしながら、我々はそうした事後的なでっち上げの道徳的論拠を文字通りに信じ込むので、自分自身の道徳的行い (virtue) を独善的に (self-righteously) 確信することになるのだ。>

“don’t take people’s moral arguments at face value. They’re mostly post hoc constructions made up on the fly, crafted to advance one or more strategic objectives” (loc. 98) “We do moral reasoning not to reconstruct the actual reasons why we ourselves came to a judgment; we reason to find the best possible reasons why somebody else ought to join us in our judgment” (p. 51). “We believe our own post hoc reasoning so thoroughly that we end up self-righteously convinced of our own virtue” (p. 220).

Larmoreは理性が “the actual reasons why we ourselves came to a judgment” を明らかにするとの立場だろう。そうでないと、『理性を「誠実に」「最良の形で」行使するreasoning in good faith and to the best of their abilities』という文章の意味がわからなくなる。「誠実」「最良」の意味が浮いてしまう。ただ、そのようにして明らかになる真の理由が人それぞれ経験、人生史、などが要因で異なるので、自然と reasonable disagreement に至る、ということだろう。

このような理性能力の捉え方は Larmore 自身が言う、吟味すべき hidden presupposition あるいは assumption の一つではないのだろうか。なぜなら上述のHaidtはその引用文が示すように、全く異なった理性概念が提出されているからである。しかも科学的知見に基づいて、What Is Political Philosophy? が出版される8年も前に。もしそうなら、著者 Larmore が自分が述べていることを自分の理性概念には適用せず、この特定の理性概念を吟味しないのはなぜだろうか。

実際、“reasonable disagreement” はHaidtの科学に基づいた議論でも説明可能なように思われる。道徳的判断は無意識下で多かれ少なかれすでに下されている。その判断を正当化するための理由を事後的にでっち上げる。自分たちの仲間を増やし強化するための戦略として。しかし捏造だとは思わず自分の正しさを独善的に確信するようになっている。多かれ少なかれ誰もがこのように振る舞うのが人間なのだから、disagreement は不可避だろう。“reasonable”は「理に適った」ではなくて「捏造された理由に適っているという誤認に基づいた」とでもいうような意味になるだろう。

必ずしもHaidtの理性概念と人間理解が正しくてLarmoreのそれらが誤りということではない。正誤は、科学的証拠・反証の検討を含めて、両者を吟味した結果、ある程度わかることだろう。

Larmoreの著作のブックレビューを2つ読んでみる。

どちらのレヴューにおいても科学的知見に基づく人間理解と政治哲学との関係については一切触れらていない。

)

コメント

コメントを投稿