再読 David Eagleman, Incognito あなたの知らない脳

(

某日。

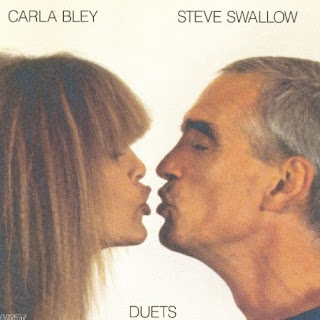

Wayne Shorter, Juju; などを聴く。

法制度への含意も論じられている。

というのも上述の科学が示すところでは、法制度が意味を成すために前提とされている、理性的主体、自由に決定し決定に対して責任を取ることのできる主体、というものが成立するか、限りなく疑わしいからである。

It is assumed that “humans are practical reasoners. We use conscious deliberation when deciding how to act” (p. 161). “In fact [as shown by science], it is not clear how much the conscious you---as opposed to the genetic and neural you---gets you to do any deciding at all” (p. 162).

科学的知見によれば、我々の社会で前提とされている、実践的な理性的判断者 (practical reasoners)、意識的に熟慮し決定し行動する (conscious deliberation when deciding how to act) 、が実際に決定を少しでも行っているのか、全く明らかではない。科学的には、そうした判断者、主体、は限りなく疑わしい。

われわれの決定はあたかも自由選択のように見えるかもしれないが、実際に自由選択に基づくものだということを示す良い証拠は今のところ存在しない。“Although our decisions may seem like free choices, no good evidence exists that they actually are” (p. 162).

自由意志があると感じるとしても、そのことは自由意志が現実に存在するかどうかとは別の問題で、前者は後者の証拠ではない。2011年における科学理解によれば自由意志の入り込む余地はない。“In our current understanding of science, we can’t find the physical gap in which to slip free will---the uncaused causer” (p. 164).

2014年には例えば次のような論文が出ている。

一部引用する: “current scientific understanding strongly suggests that 'will' has to be orchestrated by neurons in our brains (as opposed to magic or religious beliefs or other notions).” “volition (like other aspects of consciousness) is a brain phenomenon that is instantiated by physical hardware, i.e. neurons.” “ultimately perhaps the real core of free will -- is dictated by neurons.”

2019年には以下のような論文がNatureに掲載されていた。

「自由意志の入り込む余地がない」という考えには、真理を重んじる、真理に近づくために科学が最も有効な手段(の1つ)である、という前提がある。

自由意志は存在しないという現時点での科学が示す暫定的真理がある。自由意志は存在するという現時点での科学的理解によれば虚構(人間にとって極めて根本的であるとしても)でしかない考えとそれへの盲信がある。

真理よりも虚構を優先するという立場、科学を信じないという立場、もあり得る。ただ両立場とも、あらゆる事象について一貫して保持するというのは難しそうだ。たとえば病気とその原因について対処する場合、科学的真理を採用することが多いのではないか。とすると、この自由意志の問題に関しては、科学的真理よりも虚構を重要視するということなのだろうか。

どの場合に科学的真理と虚構のどちらを重要視するかは個人の都合次第なのだろうか。真理と虚構を自分の都合で使い分ける人を他人はどのように思うだろうか。そのような人にとって真理の価値は何だろうか。真理よりも自己都合優先ということだろうか。

脳の3分の1は視覚情報を扱うようになっているようだ。情報量の多さと生存にとっての重要度の高さ。

上述の科学的に明らかになりつつある人間像を念頭に置いて、人文系の書籍を読んでみることにする。この投稿の後におそらく3投稿が続く予定。

(追記。3投稿が続いた。『アダム・スウィフト「政治哲学への招待」を読む』『チャールズ・ラーモア『政治哲学とはなにか?』を読む』『『「社会正義」はいつも正しい: 人種、ジェンダー、アイデンティティにまつわる捏造のすべて』を読む』)

)

コメント

コメントを投稿